「いつごろから、症状が出始めましたか?」

当院はこの問いかけを大切にしています

「症状が初めて現れたのはいつですか?その頃、生活に何か変化がありましたか?実は、この質問がこの病気の改善に非常に重要です。しかしながら、医師からはあまり尋ねられることがありません。耳管開放症は、通常、さまざまなストレス要因が結びついて発症することがよくあります。言い換えれば、何か原因があることが多いです。したがって、原因を明らかにすることは、病気の回復に向けた重要な一歩です。」

当院では、患者様との協力のもと、症状の原因を徹底的に探求するチームアプローチを取っています。まるで探偵のように、なぜある時期から症状が現れるのか、特定の状況で悪化するのかを調査し、その背後にある要因を明らかにします。初診時には、過去の診療歴、治療経過、症状の変遷、生活状況、成育歴などを詳細に調査し、ストレスとの関連性を特定するために努力しています。

ただし、ストレスと症状の関係は常に明確でない場合もあります。一部の患者様は、自身の症状とストレスの関連性を自覚しており、ストレスの影響を受けていることが分かりやすい場合もあります。一方で、ストレスとの関連が不明確な場合や、患者自身が気づいていない場合もあります。そのため、根本的な原因を検討する際には、時間をかけて詳細に検討する必要があります。。

ストレスによって引き起こされるケースも多いですが、耳管開放症はストレスによってのみ引き起こされるわけではありません。体重の急激な減少、ダイエット、外科手術、疾患などが原因となることもあります。妊娠中や授乳中にも症状が現れることがあり、遺伝的な要因も関与する可能性が考えられます。最近では、新型コロナ感染後にコロナ後遺症として耳管開放症の症状が報告されています。

診療による病気への理解向上とレジリエンスの向上

当院では、耳管開放症の症状の軽減に留まらず、根本的な意味での治癒を目指します。今日、耳管開放症の治療の主体は、すでに紹介したようなアプローチです。実際、耳管ピン挿入手術(保険適応)により多くの患者さんが、症状の軽減という大きな恩恵にあずかっています。とはいえ、耳鼻科のストレス疾患に対して心身医学的アプローチで治療に取り組んでいる立場からは、別な視点も重要だと考えています。耳管開放症の中に多くのストレスを抱えて人生に行き詰っている患者さんが、大変多くみられるからです。症状が出る真の原因を、「火災」に例えてみます。耳管ピン手術は、ある意味では、「火災報知機のスイッチを切る」ことに、例えられるかもしれません。うるさいブザーの爆音からは、解放されるでしょう。でも、原因となる「火災」は、消化されていません。当院では、心身のアンバランス、レジリエンス(ストレスを乗り越える持久力)、生まれ持った体質の弱さ、自律神経のアンバランス、運動不足、栄養不足といった多様な原因が積み重ねって、耳管開放症が発症する事実に注目します。火災を消化するように、当面の症状を解決すること。さらに、心身のモデルチェンジに取り組むことで、また再びストレス職場に復帰しても、同じ症状で悩まないで済むところまで、ともに歩んでいきます。

耳管開放症のメカニズム 1つの理解の方法 ダム決壊仮説

多くの患者さんが、まず、過度のストレス状況下で発症します。その後、長期に渡り症状が出たり改善したりを繰り返します。丁度、ダムが決壊する現象に似ています。例えば、ダムで大雨により水量が急激に増加する時。過剰な水量による圧で、ダムが決壊し、水が下流にあふれ出します。人間のシステムでも、同様な現象が、様々に見られます。

例えば脳出血の場合。全身の血圧の過度な上昇の結果として脳内血管の圧が高まりすぎると、血管壁の弱った部分で血管に亀裂が生じ脳出血が起こります。まずは、頭痛が起きたり、首や肩が凝ったりします。さらには、鼻出血が起きることがあります。これは、いわば、鼻の血管が安全装置として過剰な圧をにがし、脳内出血といった致命的な事象をせけるシステムが働くわけです。振り返ると、致命的な疾患である脳出血の前に、様々な警報が発せられていることが多いのです。

人間のストレス状態でも、これと類似した何段階もの安全装置が仕組まれています。耳管開放症も、こうしたメカニズムが機能しています。生命のシステムは、とても精妙です。私は、様々な病気について、先程述べたような解説を通じて、病気の必然性について理解を促します。病期の多くは、苦しく辛いものです。しかし、生命システムの側からみると、どれも必要で最善な選択である場合が多いのです。

耳管開放症の治療において、最善の治療とは、こうした必然性と、生命システムの全体性への配慮も大切です。

服薬

お薬を希望される場合、体質に応じた漢方を処方します。軽症の場合、これのみで改善することもあります。

漢方薬(当院では体質を考慮し、腹診といって腹部の所見も参考にさせて頂く場合もあります。)

比較的 体力のない方には、補中益気湯や加味帰脾湯

体力中等度の女性には、桂枝加竜骨牡蠣湯

男性には、柴胡加竜骨牡蛎湯

ご希望の方には、アデホスコーワ顆粒(血流・代謝改善剤)、メチコバール(ビタミン剤)など処方します。

耳管開放症の症状を軽くするには、「それは悪化要因を減らし、改善要因を増やす」ことです。では、どうしたらよいのでしょうか?

詳しくお話します。

- 01

-

瞑想・リラクセーション

リラクセーション訓練(緊張体質から脱却し、効率よい心身へと進化する)、マインドフルネス瞑想、自律訓練法、漸進的弛緩法なども効果的です。

- 02

-

運動

日中の適度の運動習慣は、新陳代謝を改善し、深い睡眠に必要な筋肉から分泌される多くの神経伝達物質を準備することにもなります。ただし、耳管開放症では、過度の負担のかかる運動は、かえって症状を悪化させます。実際、免疫系も過度の運動によって低下することも知られています。

- 03

-

心身リラクセーション

ストレッチ、ヨーガや気功のようなゆったりと筋肉をリラックスさせる運動は、副交感神経を活性化させます。

- 04

-

呼吸法

呼吸法は、自律神経を活性化し、心身の安定化に有効です。

- 05

-

食事改善

消化機能の充実、内容の改善、良質の脂質(オメガスリーの多い、アマニオイルなど)・十分な植物性たんぱく質の摂取が重要です。患者さんの8割は、やせ型の女性です。この場合、消化機能の衰えが潜在している場合も多いです。また、鉄欠乏貧血の方もいらっしゃいます。タンパク質、ビタミンB群、鉄などに十分配慮が必要です。

また、食品添加物を減らす、精製食品(白砂糖、精製塩)を減らして黒砂糖や天然塩にかえる、調理法の改善(特に揚げる、炒めるといった調理法を減らす)、糖化させない調理法を増やすなど、質の改善も重要です。

- 06

-

栄養補助

潜在的貧血(血清鉄やヘモグロビンだけではなく、血液中のフェリチンの測定は必須)、潜在的ビタミン欠乏など個別化した補完療法も大切です。

- 07

-

嗜好品の卒業

過度の飲酒や喫煙習慣は動脈硬化を促進し、細胞を窒息させます。

- 08

-

入浴

睡眠前の1.5時間から2時間以前に上がるか、朝入浴にしましょう。

- 09

-

睡眠

この病気に効果がある(特にやせ型、冷え症傾向の女性)加味帰脾湯は、もともと更年期の睡眠障害に効果のある漢方薬です。耳管開放症の方は、何より深い睡眠をとれるように、日中のライフスタイルに十分な配慮がいります。十分な睡眠は、日中の生活習慣によって実現できます。現代人の最も大きな問題点は、脳神経ばかりに負担をかけすぎることです。日々の運動習慣や、適切なストレス解消、リラクセーションがとても大切です。

- 10

-

テレビ・携帯・パソコン

視聴時間を制限し、脳神経活動の過剰な興奮、刺激過剰を卒業する。寝る前の1~2時間が重要です。特に、やせ型の患者さんでは、日々神経の消耗傾向があります。可能な限り視聴時間を減らしましょう。

◆推薦図書

- 最高の休息法 CDブック 久賀谷亮著(ダイヤモンド社)

- 部屋で自律神経を整える 小林弘幸(興陽館)

- ヨーガ的生き方で すべてが自由になる! 成瀬雅春(BABジャパン)

- 都市とめい想 日常こそが最高の瞑想空間 成瀬雅春(BABジャパン)

- 呼吸法の極意 ゆっくり吐くこと 新装改訂版 成瀬雅春(BABジャパン)

- マンガでやさしくわかるレジリエンス 久世浩司著(日本能率協会マネジメントセンター)

ご希望の方は、聴力検査の結果のコピーをもらいましょう。

なぜ、耳鼻咽喉科専門医でも正確な診断がなされないか?

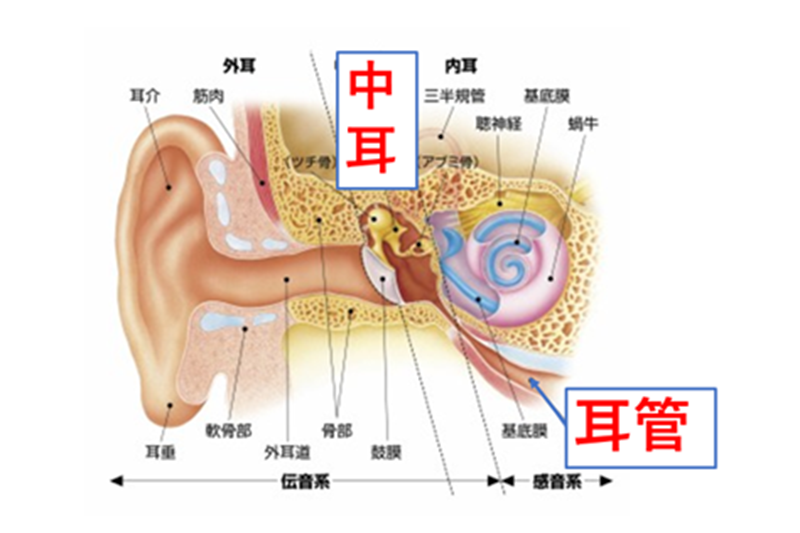

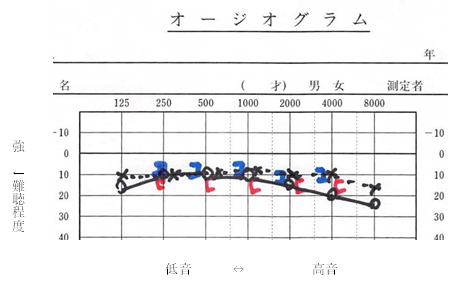

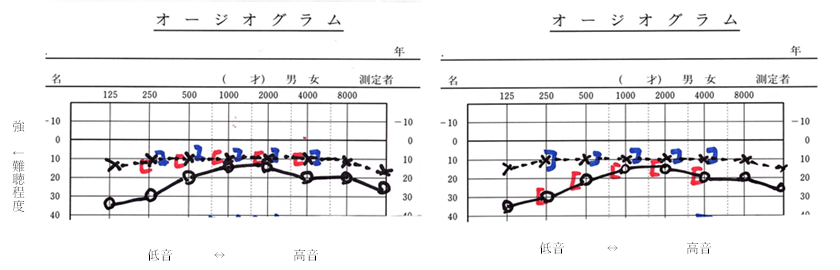

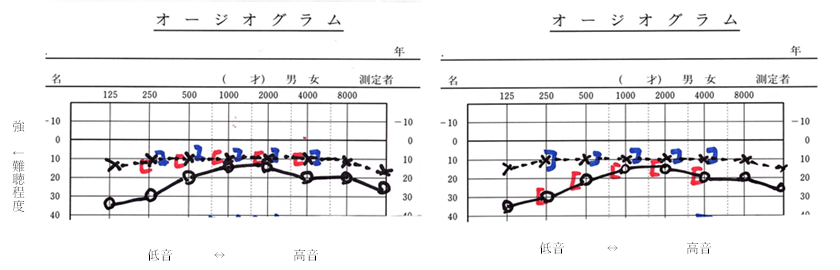

図は、二つの純音聴力検査の結果です。〇は右耳、×は左耳。左方向が低音、右方向が高音。下に行くほど難聴の程度が強い。〇と×は、気導と言って、耳に当てたヘッドホンから行う検査。[ ]鍵カッコは、骨導と言って、耳介の後部に当てた端子から内耳(蝸牛)へ直接音を送り、音を識別する能力そのものを評価します。[ ](鍵カッコ)は、カッコの開いている方向により、右が開く[ が右耳で、左が開く ]は左耳を示します。

こちらは異常がない聴力検査の結果です。

耳管開放症の患者さんが、耳鼻科を受診して、「聴力検査では異常なし」と告げられることが大変多いです。これは、いわゆる、耳閉感、耳の圧迫感、自分の声が響いて不快などの症状で、耳管が解放していても、必ずしも純音聴力検査という一般的な聴力検査では異常が出ないことが多いからです。図に、正常な聴力検査の結果を示します。

また、耳管機能検査についても、この検査で異常があるなしと、耳管開放症の有無とは区別させる必要があります。耳管開放症の症状は、日内変動が著しいいからです。ほんの数分の耳管機能検査の結果で、正確な診断を得るのは難しいのです。

図は、二つの純音聴力検査の結果です。〇は右耳、×は左耳。左方向が低音、右方向が高音。下に行くほど難聴の程度が強い。〇と×は、気導と言って、耳に当てたヘッドホンから行う検査。[ ]鍵カッコは、骨導と言って、耳介の後部に当てた端子から内耳(蝸牛)へ直接音を送り、音を識別する能力そのものを評価します。[ ](鍵カッコ)は、カッコの開いている方向により、右が開く[ が右耳で、左が開く ]は左耳を示します。

上左の結果では、右耳の低音部で、[ 鍵カッコ(右が開いている)と、〇の間にギャップがあります。

専門的には、エアボンギャップ(気骨導差)と言います。耳鼻科医が、素直に診断すれば、この結果から、伝音性難聴と言って、内耳の蝸牛の障害(音を感じ取るセンサーの障害)ではなく、音を伝達する器官の障害と推察されます。実は、ここに、耳鼻科医が、陥りやすい落とし穴があるのです。当院に来院される耳管開放症の患者さんの多くが、前医で突発性難聴、低音障害型感音性難聴、メニエール病などという診断(感音性難聴)を受け、時にステロイド剤や、イソバイドというメニエール病の治療薬(あまりおいしくない)を処方された経験があります。耳鼻科医が、ここに示した聴力検査結果を、素直に受け取らないことが多いのです。先程提示した3つの病気では、本来、ここで示した上左のような検査結果になるはずです。すなわち、音を感じる機能そのものの障害のために、右耳の丸の結果と、右が開いた鍵カッコが、同程度に低下するはずなのです。

ですから、〇印と、右に開いた[ (鍵カッコ)が一致します。自覚症状をしっかり確認すれば、このような誤解は生じません。また、さらに残念なことに、例え耳管開放症に伴う伝音性難聴と診断できても、耳管開放症という病名そのものが考慮されないことも多いです。

耳鼻咽喉科医に限らず、現代の医師の多くが、心と体の密接な関連にあまり興味がないか、基本的知識が欠落しています。多くの大学病院の耳鼻咽喉科でも、なかなか、こうした視点が重視されません。では、精神科や心療内科はどうか?現在、その診療の中心は、薬物療法です。

しかし、投薬によって、心身の深層のメカニズムを回復することにはなりません。もちろん、私も、危険なうつ状態の患者さんの場合は、紹介させて頂く場合もあります。しかし、本人の治る力を十分大切にする診療を実践している医師が少ないのが現状です。

耳鼻科医の診断能力の向上と心と体の関係についての理解の深化が求められています。